配置技術者に関する取扱い総まとめ! 2025版

労働人口の減少、働き方改革、価格高騰、ICT技術の進歩など、建設業を取り巻く環境も大きく変化しています。 特に技術者の人材確保については、高齢化が進む一方で益々困難な状況にあります。

このような中、建設業の担い手確保に向けて法令・施行規則の改正及び施行、通達がいくつかありました。 内容としてはこれまでの現場専任の範囲を拡大するもの等となっています。

ここ数年の間で、配置技術者に関する法令等の改正が多くあった為、専任が必要な金額や兼任の特例等について混同されている方も多くいるかと思いますので、今回は現行の取り扱いを整理してまとめました。 このコラムをご確認いただく事により、現行の配置技術者に関する正しい取扱いが把握できる内容となっております。

配置技術者の人員確保に頭を悩まされている事業者様も多いかと存じますが、現行の制度を再度ご確認いただき活用いただくことにより、適法な業務運営と技術者不足の解消に少しでもお役立ていただければ幸いです。

※本文中の「配置技術者」は=「監理技術者及び主任技術者」です。

主任技術者又は監理技術者の配置

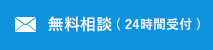

まず基本事項からご説明致します。 建設工事の現場には、施工状況の管理・監督を行うため、一定の資格・経験を有する技術者(主任技術者又は監理技術者)を配置する必要があります。【建設業法法第26条】

(出典:関東地方整備局)

解 説

次の3つのケースがあります。

〈ケース1:監理技術者の配置が必要な場合〉 発注者から直接工事を請負った場合(元請)で、一次下請への発注総額が税込5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合。

〈ケース2:主任技術者の配置が必要な場合〉 監理技術者の配置が不要ではあるが、許可業者の場合。 この場合金額や元請・下請問わず主任技術者を置く必要があります。

〈ケース3:監理技術者・主任技術者どちらも配置が不要な場合〉 無許可業者の場合。 軽微な工事のみを行っていて建設業許可を有しない事業者は、監理技術者・主任技術者を置く義務はありません。

なお、このケース3については許可業種単位の許可の有無で考えることが出来ます。

どういうことかというと、例えば、事業者Aは建設業許可の内装仕上工事業のみを有していたが、500万円未満の軽微な工事で電気通信工事を請負うことになった。この場合、事業者Aは建設業許可業者ではあるが、電気通信工事業については無許可業者となることから、監理技術者・主任技術者の配置の義務はありません。

【3つのケース比較】

| 配置技術者 | 許可 | 請負金額(税込) | 下請契約金額の総額(税込) | 立場 | 監理技術者証の必要性 |

| 監理技術者 | 特定建設業許可 | 金額制限なし | 5,000万円以上 (建築一式の場合は8,000万円以上) |

元請 | 専任の監理技術者のときに必要 |

| 主任技術者 | 一般建設業許可 特定建設業許可 (特定建設業者でも監理技術者の配置が不要な現場は主任技術者の配置となります) | 金額制限なし | 5,000万円未満 (建築一式の場合は8,000万円未満) | 元請又は下請 | 不要 |

不要 | 無許可 (軽微な工事のみの請負) | 500万円未満 (建築一式の場合は1,500万円未満。ただし木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事の場合は金額制限なし) | — | — | 不要 |

配置技術者となり得る資格等について

配置技術者となるにはどのような資格等が必要か、主任技術者・監理技術者ごとに説明致します。

なお、配置技術者となり得る資格や実務経験は、営業所技術者(専任技術者)となり得る資格や実務経験と同じです。

主任技術者となり得る資格等

主任技術者と認められるには、次の3パターンがあります。

① 国家資格等保有者

添付の一覧表に記載されている国家資格等は、各建設業の種類の欄が黄色で塗りつぶされている業種について主任技術者となることが出来ます。(枠内にある数字は資格取得後必要となる実務経験年数です)

001619998.pdf

② 指定学科卒業+実務経験(3年OR5年)

下記一覧表に記載の指定学科を卒業した方は、

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校〔専門士又は高度専門士〕の方で3年の実務経験、高等学校、中等教育学校、専修学校〔専門士又は高度専門士以外〕の方で5年の実務経験があれば、主任技術者となることが出来ます。

指定学科と認められる学科の詳細はこちらをご覧ください。

《建設業許可技術者指定学科一覧》

③ 実務経験10年

各業種(29業種)ごとに10年以上の実務経験を積んだ方は、主任技術者となることが出来ます。

ただし、原則として一つの業種で使用した実務経験期間は、他の業種の実務経験期間と重複出来ません。

例えば、一人の方で塗装工事と防水工事の2業種を実務経験10年で認められるには、それぞれ塗装工事10年、防水工事10年ずつ必要となり、この期間の重複は出来ません。つまり20年以上の経験が必要ということになります。

実務経験の考え方についてはこちらをご覧ください。

建設業の実務経験とは | 許認可の総合コンサルタント 行政書士岩戸事務所

監理技術者となり得る資格等

監理技術者と認められるには、次の3パターンがあります。

ただし、いずれも監理技術者資格者証保有かつ監理技術者講習受講者である必要があります。

① 国家資格等保有者

下記一覧表に記載されている国家資格資格等は、各建設業の種類の欄が赤色で塗りつぶされている業種について監理技術者となることが出来ます。(枠内にある数字は資格取得後必要となる実務経験年数です)

001619998.pdf

② 指導監督的な実務経験(指定建設業は除く)

上記「主任技術者となり得る資格等」有しかつ、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する方は、監理技術者となることが出来ます。ただし指定建設業は除きます。

③ 国土交通大臣特別認定者(指定建設業のみ)

指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者)

なお、この特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

指定建設業とは施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

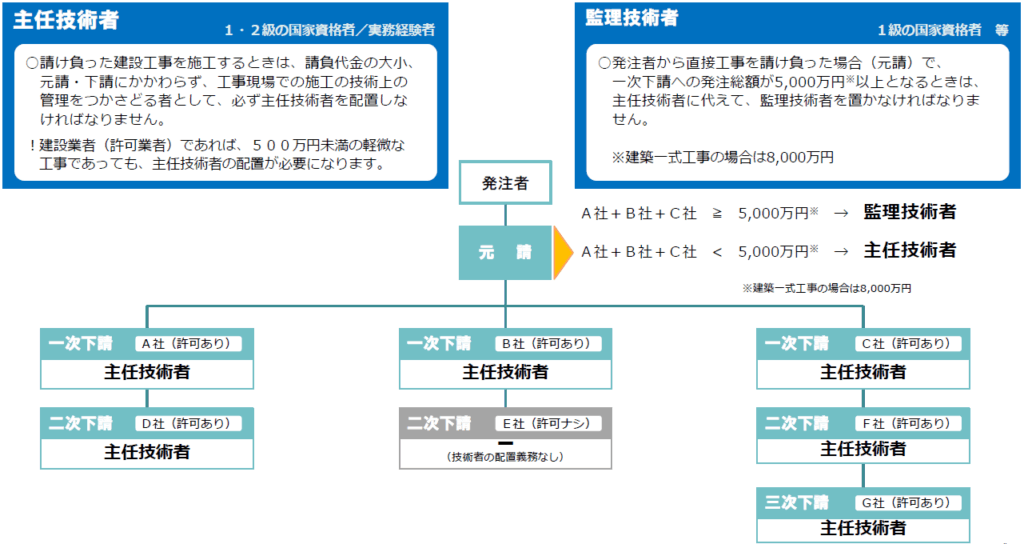

監理技術者資格者証について

元請業者が工事現場に専任で配置する監理技術者は、元請業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、「監理技術者資格者証」の交付を受けており、かつ「監理技術者講習」を受けている者の中から選任しなければなりません。(法第26条第5項)

選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければなりません。(法第26条第6項)

平成28年6月1日より監理技術者資格者証が統合されました。

講習修了者が資格者証裏面に修了履歴ラベルを貼り付けるか

または、資格者証更新時等に修了情報を確認出来た場合は、監理技術者資格者証の裏面に、修了履歴が印字されることになりました。

監理技術者資格者証の交付申請手続きは、建設業技術者センターで行っております。

監理技術者資格者証の交付申請手続きは、建設業技術者センターで行っております。

申請手続き | 一般財団法人 建設業技術者センター

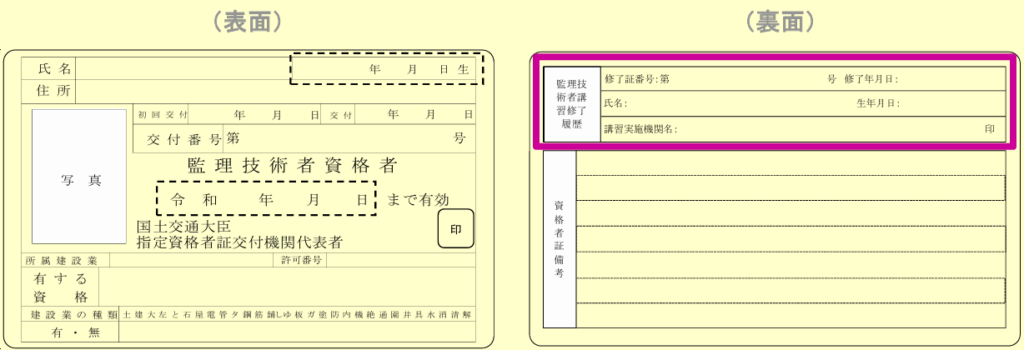

主任技術者から監理技術者への変更

では、工事の途中で金額変更等があり主任技術者の配置で良かった現場が、監理技術者の配置が必要となる現場に変わってしまった場合は、どうすべきでしょうか?

例えば当初、主任技術者を配置していた工事で、途中で大幅な工事内容の変更等があり、下請契約の請負代金の額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となった場合、発注者から直接建設工事を請け負った元請の特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。【監理技術者制度運用マニュアル二-二(3)】

(出典:関東地方整備局)

補足:施工当初からこのような変更があらかじめ予想される場合は、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。

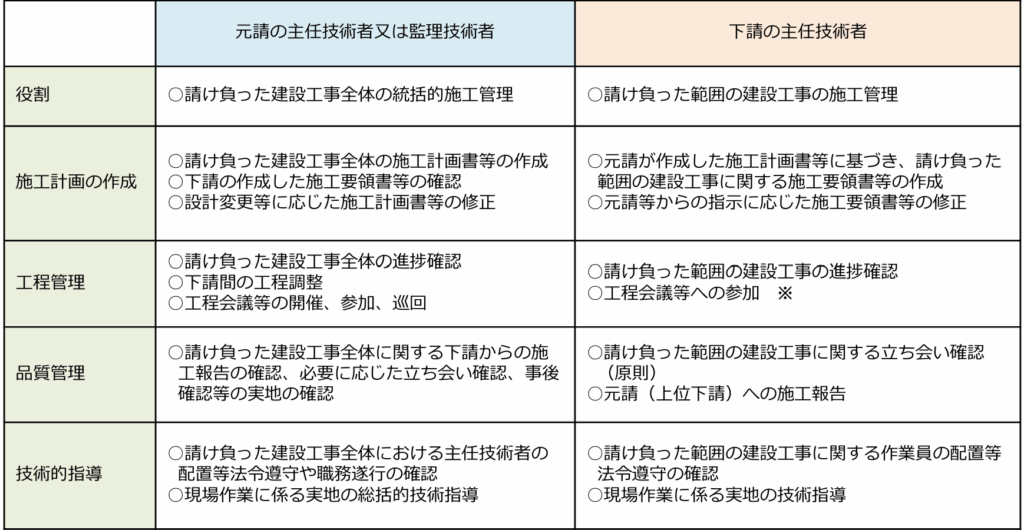

主任技術者・監理技術者の職務

次に主任技術者・監理技術者の職務内容について確認しておきましょう。 主任技術者又は監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質確保その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。 【監理技術者制度運用マニュアル二-三】

主任技術者・監理技術者は元請又は下請の立場の違いにより、以下のように行うべき職務内容が異なります。

元請・下請それぞれの主任技術者又は監理技術者が行わなければならない具体的職務 (出典:関東地方整備局)

補足:非専任の場合には、毎日行う会議等への参加は要しないが、要所の工程会議等には参加し、工程管理を行うことが求められます。

特定建設業許可、専任の監理技術者・主任技術者を要する金額要件

特定建設業許可、監理技術者の配置、施工体制台帳作成、専任の配置技術者、特定専門工事に関する金額要件が改正されております。

前回改正から間もないこともあり、混同しがちなところですので、整理しましょう。

こちらは、2025年2月1日から右端の金額への改正が施行されました。

| 金 額 要 件 | 2022年12月31日まで | 2023年1月1日~ 2025年1月31日まで | 2025年2月1日以降 |

| 特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,000万円 | 4,500万円 | 5,000万円 |

| 建築一式工事6,000万円 | 建築一式工事7,000万円 | 建築一式工事8,000万円 | |

| 監理技術者の配置を要する下請代金額の下限 | 4,000万円 | 4,500万円 | 5,000万円 |

| 建築一式工事6,000万円 | 建築一式工事7,000万円 | 建築一式工事8,000万円 | |

| 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,000万円 | 4,500万円 | 5,000万円 |

| 建築一式工事6,000万円 | 建築一式工事7,000万円 | 建築一式工事8,000万円 | |

| 「専任」の監理技術者・主任技術者を要する請負代金額の下限 | 3,500万円 | 4,000万円 | 4,500万円 |

| 建築一式工事7,000万円 | 建築一式工事8,000万円 | 建築一式工事9,000万円 | |

| 特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 3,500万円 | 4,000万円 | 4,500万円 |

解 説

特定建設業許可を要する下請代金額の下限については、あくまでも当該工事に要した下請代金総額の下限が、上記の金額以上かで判断します。

また、特定建設業許可は、発注者から直接請負ったいわゆる元請の場合に必要となり、一次下請け以降の下請で必要となることはありません。

例えば、事業者Xが請負代金1億円で発注者から直接受注した場合でも、事業者Xが自社で施工を行うなどにより、一次下請代金の総額が3,000万円だった場合は、特定建設業許可は不要となり、一般建設業許可で足りることになります。

補足:請負契約の時点にかかわらず、施工日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることとなります。

また以下の点に留意する必要があります。

(1) 監理技術者から主任技術者への途中交代、専任から非専任への変更等について

監理技術者又は主任技術者の途中交代については、監理技術者制度運用マニュアル(平成16 年国総建第315 号)において、監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について注文者と合意がなされた場合に認められることとされている。このため、改正令施行後、工期途中において途中交代を行うことについては、請負契約の当事者間で協議を行うこととし、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応する必要があることに留意されたい。

また、改正令施行後、工期途中において、専任の技術者が、非専任に変更することについても、請負契約の当事者間で協議を行うこととし、工事の継続性、品質確保等に支障がないように対応することが必要であることに留意されたい。

さらに、請け負った建設工事が、改正令施行後、工期途中において特定専門工事に該当することとなった場合には、元請負人及び下請負人の合意により、当該建設工事における下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる。この場合においても、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意されたい。

(2) 施工体制台帳及び施工体系図の取扱いについて

改正令施行後の金額要件において施工体制台帳の作成、備置き義務及び施工体系図の作成・掲示義務の適用外となる工事については、本改正政令施行後はこれらの作成、備置き及び掲示が不要となるが、その場合であっても、令和7年1月31 日までに作成した施工体制台帳及び施工体系図は建設業法(昭和24 年法律第100 号)第40 条の3に基づき、引き続き営業所ごとに保存する必要がある。

なお、公共工事については、従前どおり、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12 年法律第127 号)第15 条の規定に基づき、下請代金額の如何に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示が必要となる。

(3) 建設工事の現場に掲げる標識の取扱いについて

(1)、(2)と同様に、標識の修正が必要となった場合は速やかに修正しなければならない。

参考URL(国交省HP)

報道発表資料:建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します<br>~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~ - 国土交通省

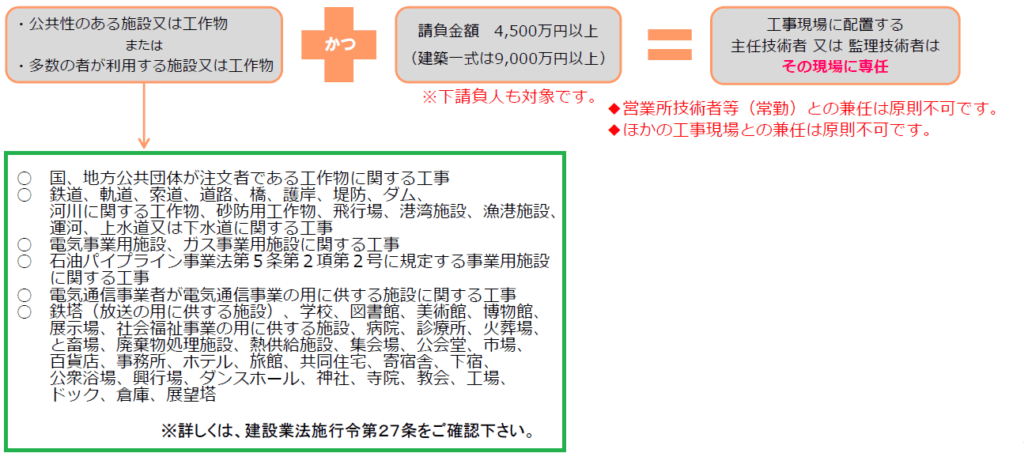

現場配置技術者の専任が求められる工事(原則)

ここからは、配置技術者の「専任」について説明していきます。

現場の配置技術者(主任技術者・監理技術者)は、一定の場合に現場の専任する必要となり、他の現場との兼任が出来ない場合があります。

専任が必要な場合とは、

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が万4,500円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければなりません。

(出典:関東地方整備局)

解 説

このような施設又は工作物の工事には、原則として主任技術者・監理技術者を現場に専任させなければなりません。(例外については後述で記載します。)

公共性のある施設と記載されているとおり、一見公共工事のみが対象になるのかと思われるかもしれませんが、上記緑枠のとおり実質的には個人住宅を除く多くの工事が対象となるので注意が必要です。

また、この取り扱いについて元請・下請の区別はない為、下請であってもこのような工事の場合は、主任技術者を現場に専任させなければなりません。

このようなことから、上記のような専任が必要な工事でなければ、元請・下請の区別なく、主任技術者又は監理技術者は複数の工事現場の兼任が可能です。

ただし、当該技術者が各工事現場においてその職務(施工の技術上の管理等)を誠実に行うことが可能な範囲に限ります。

「専任」とは

それでは、この「専任」とはどういうことでしょうか?

良く混同されるのは、現場に「常駐」しなければならないと思われていることです。

監理技術者制度運用マニュアルには、次のように記載されています。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、勤務中は常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることを意味するものであり、当該建設工事の技術上の管理や施工に従事する者の技術上の指導監督といった監理技術者等の職務を踏まえると、当該工事現場にて業務を行うことが基本と考えられる。一方で、専任の趣旨を踏まえると、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。したがって、専任の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐は、当該建設工事に関する打ち合わせや書類作成等の業務に加え、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、働き

方改革の観点を踏まえた勤務体系その他の合理的な理由で、短期間(1~2日程度)工事現場を離れることについて、その間における施工内容等を踏まえ、適切な施工ができる体制を確保することができる場合は差し支えない。それを超える期間現場を離れる場合、終日現場を離れている状況が週の稼働日の半数以上の場合、周期的に現場を離れる場合については、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について、元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は下請の了解を得ている場合に、差し支えないものとする。ただし、いずれの場合も、監理技術者等が現地での対応が必要な場合は除く。

整理すると次のとおりです。

「専任」=他の工事現場に係る職務を兼務せず、勤務中は常時継続的にその工事現場に係る職務にのみ従事していること。

「常駐」=現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること。

⇩

「専任」とは、必ずしも工事現場への「常駐」を必要とするものではない。

・「専任」が求められる監理技術者等が、当該建設工事に関する打ち合わせや書類作成等の業務に加え、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、働き方改革の観点を踏まえた勤務体系その他合理的な理由で、短期間(1~2日程度)工事現場を離れることについて、その間の施工内容を踏まえ適切な施工が出来る体制を確保することができる場合は差し支えありません。

・それを超える期間現場を離れる場合、終日現場を離れている状況が週の稼働日の半数以上の場合、周期的に現場を離れる場合については、適切な施工ができる体制を確保し、その体制について、元請の主任技術者等の場合は発注者、下請けの主任技術者の場合は元請又は上位下請けの了解を得ていれば、差し支えありません。

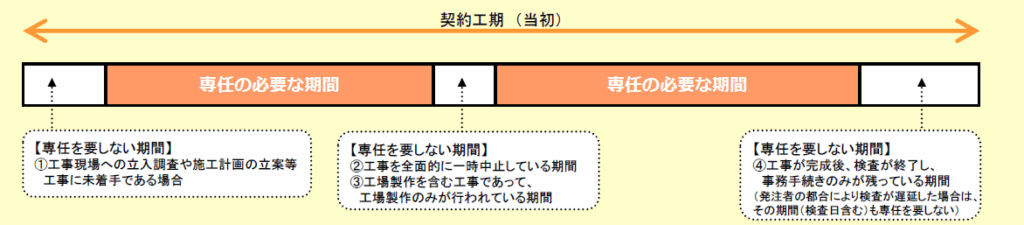

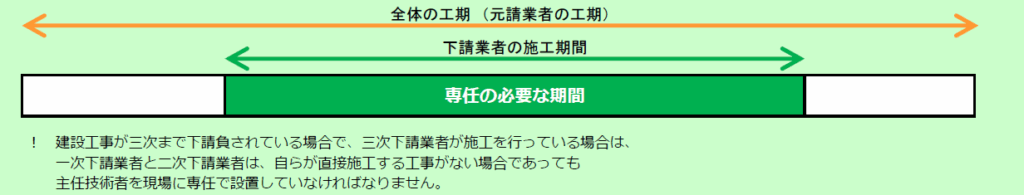

「専任」で配置する必要がある期間

監理技術者制度運用マニュアルには、配置技術者を専任で配置する必要がある期間について、元請業者・下請業者ごとに以下のように記載されています。

元請業者の場合

現場配置技術者に専任が求められる場合、元請業者の技術者は、基本的には契約工期がその専任設置期間となります。

ただし、工事が行われていないことが明確な期間、あるいは、工場製作のみ行われている期間は、必ずしも専任設置を要しません。

※いずれの場合も、発注者との間で設計図書若しくは打合せ記録等の書面により、専任を要さない期間が明確にされていることが必要です。

(出典:関東地方整備局)

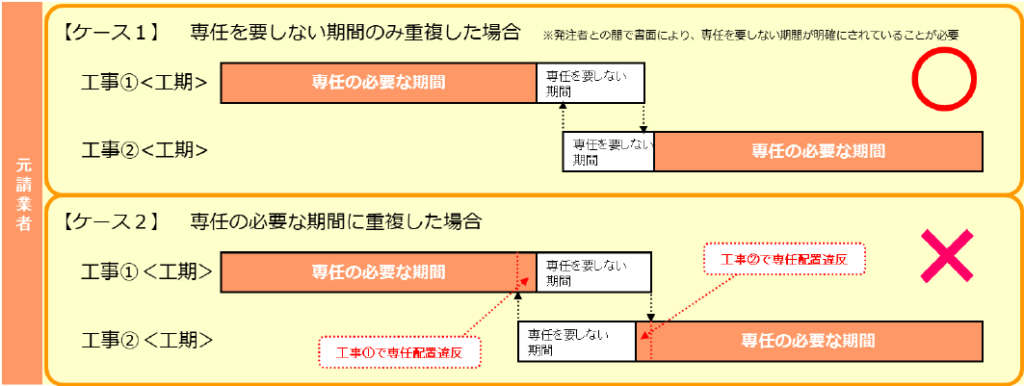

このように専任を要しない期間が認められていることから、契約工期が重複する場合でも、以下のように他の専任が必要な現場の配置技術者になることが出来る場合があります。

(出典:関東地方整備局)

上記、ケース1では専任を要しない期間のみの重複ですので、工事①、工事②共に同じ配置技術者が兼任することが可能ですが、ケース2ではそれぞれ一部専任の必要な期間で重複があり、この期間についてはそれぞれ現場の専任が必要がある為、他の現場については仮に専任を要しない期間の現場であっても兼任することはできません。

【専任を要しない期間において、他の専任を要する工事への従事が認められる条件(元請業者の場合)】

工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を全面的に一時中止をしている期間において、発注者の承諾(※)があれば、発注者が同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の技術者として従事可能です。

※元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法について、発注者の承諾を得る必要があります。

下請業者の場合

下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、主任技術者の配置が専任で必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間となります。

(出典:関東地方整備局)

【専任を要しない期間において、他の専任を要する工事への従事が認められる条件(下請業者の場合)】

担当する下請工事が実際に施工されていない期間において、発注者、元請及び上位の下請の全ての承諾(※)があれば、発注者、元請及び上位の下請の全てが同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の技術者として従事可能です。

※元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法について、発注者、元請及び上位の下請の全ての承諾を得る必要があります。

専任の配置技術者が兼任できるケース(特例)

上記で配置技術者が現場に専任する必要があるケース(原則)について説明しましたが、専任の配置技術者でも他現場との兼任が可能となる特例がいくつかありますので、ご説明致します。

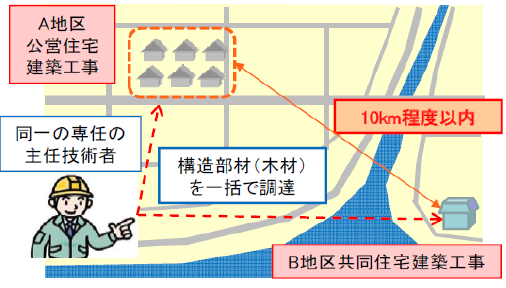

ケースⅠ 2つの工事を同一の専任の主任技術者が兼任できる場合 (建設業法施行令第27条第2項)

公共性のある工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。

この規定は主任技術者のみの適用となり監理技術者は適用除外です。

(出典:国土交通省)

・密接な関係のある工事とは

工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事

又は

施工にあたり相互に調整を要する工事

「施工にあたり相互に調整を要する工事」の例

・2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの

・工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要するもの

・近接した場所とは

工事現場の相互の間隔が10km程度以内

・この特例は、専任の監理技術者は適用外です。

・主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする

・適用に当たっては、安全や品質の確保等、各工事の適正な施工について、発注者が適切に判断することが必要

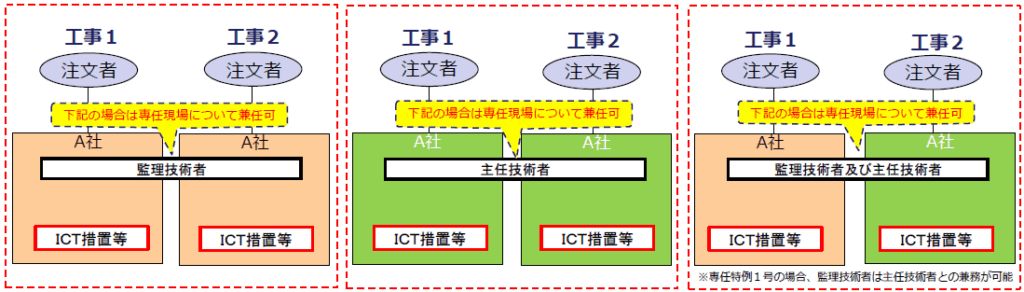

ケースⅡ 2つの工事を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務できる場合「専任特例1号」 (建設業法第26条第3項)

主任技術者又は監理技術者は以下の要件を満たした場合に、専任を要する2現場の兼務が可能となります。

この特例で配置した主任技術者又は監理技術者を専任特例1号といいます。(※ケースⅢの専任特例2号との併用はできません。)

この規定は主任技術者・監理技術者共に適用対象です。

専任特例1号として監理技術者又は主任技術者が兼務できる要件① 各建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること

② 建設工事の現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること

③ 当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること

④ 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を当該建設工事に配置していること

※土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者を配置する必要があります

⑤ 当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること

⑥ 人員の配置を示す計画書の作成及び現場に据置いていること※2

※電磁的記録媒体による措置も可能です。当該計画書は、帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければなりません。

⑦ 当該工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること

⑧ 兼務する工事の数が2を超えないこと

(出典:関東地方整備局)

制度概要の詳細及び⑥の計画書の参考様式は、こちらをご参照下さい。:建設産業・不動産業:監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例 - 国土交通省

制度概要の詳細及び⑥の計画書の参考様式は、こちらをご参照下さい。:建設産業・不動産業:監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例 - 国土交通省

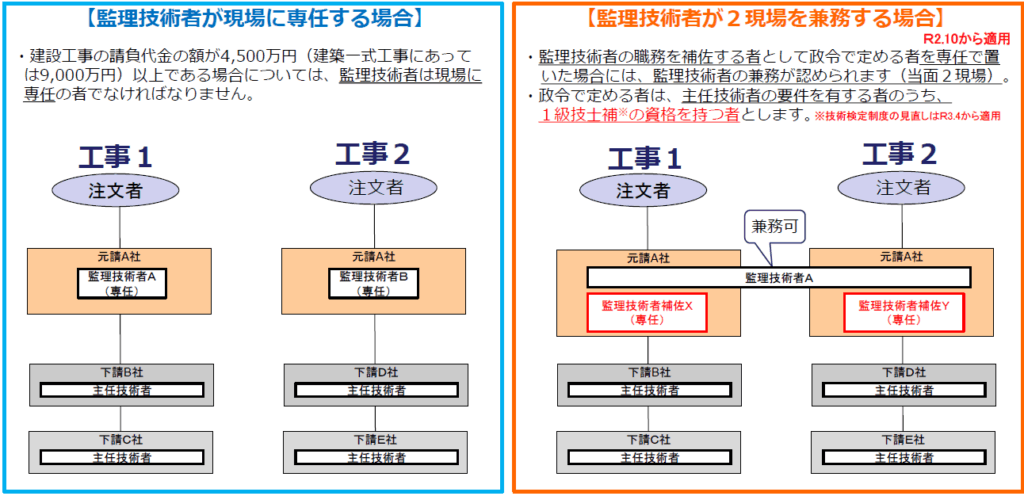

ケースⅢ 2つの工事を同一の監理技術者が兼務できる場合「専任特例2号」 (建設業法第26条第3項)

監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で配置した場合には、監理技術者は2現場の兼務が可能となります。

この特例で配置した監理技術者を専任特例2号といいます。(※ケースⅡの専任特例1号との併用はできません。)

監理技術者は兼務が可能となるが、監理技術者は建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理・品質管理その他の技術管理といった業務を引き続き担っています。

この規定は監理技術者のみの適用となり主任技術者は適用除外です。

(出典:関東地方整備局)

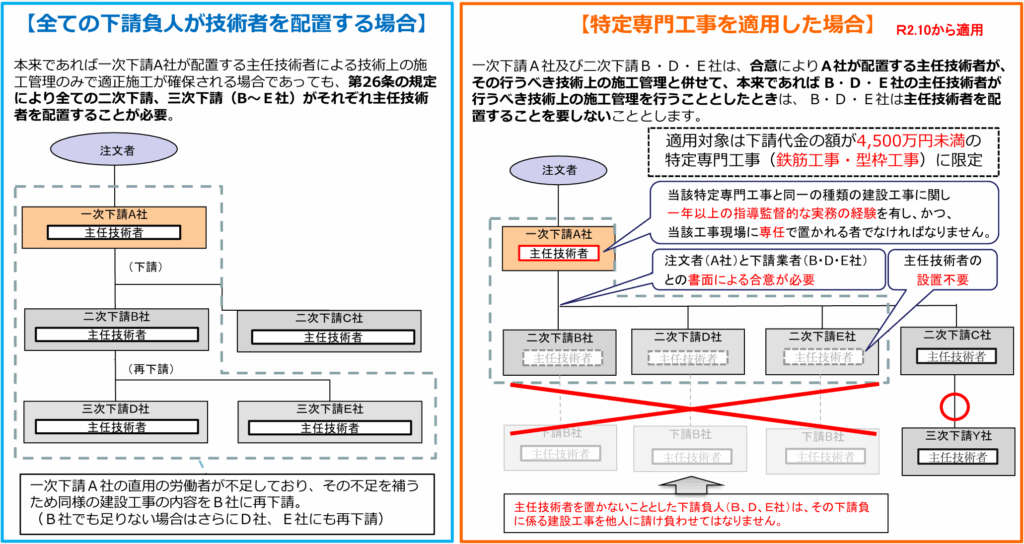

主任技術者を配置すること自体を要しない場合

ここまで現場の配置技術者について「専任の配置技術者を置く必要があるケース」と「専任の配置技術者を置く必要があるが兼任が可能なケース」について説明しましたが、この規定は主任技術者の配置自体が不要となる規定となります。

この規定は主任技術者のみの適用となり監理技術者は適用除外です。

特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき置かなければならない主任技術者が、その行うべき職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。 【建設業法第26条の3、建設業法施行令第30条】

特定専門工事とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるもの(鉄筋工事・型枠工事のみ)であつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額(4,500万円)未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第26条第2項に規定する金額以上となるもの(監理技術者の配置が必要なもの)を除く。

要件

次の要件を全て満たす必要があります。

⑴ 工事が特定専門工事(鉄筋工事又は型枠工事であり、かつ下請代金の総額が4,500万円未満)であること。

⑵ 元請負人と下請負人の書面による合意があること。

⑶ ⑵の合意をしようとするときは、あらかじめ注文者の書面(情報通信技術でも可)による承諾があること。

⑷ 元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有すること。

⑸ 元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。

⑹ 下請負人がその下請負に係る建設工事を他人に請け負わせないこと。 (出典:関東地方整備局)

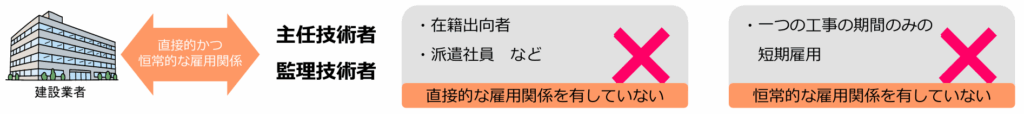

配置技術者の雇用関係(原則)

ここからは、主任技術者・監理技術者の雇用関係について説明していきます。

資格を持った技術者を一時的にアルバイトで雇ったり、派遣社員の技術者を配置技術者とするこが出来るのでしょうか?

主任技術者又は監理技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。【監理技術者制度運用マニュアル 二-四】

したがって、以下のような技術者の配置は認められません。

・直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣など)

・恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用)

(出典:関東地方整備局)

補足:国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う(元請)建設業者の専任の監理技術者・主任技術者については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争の場合で入札の申込を伴わないものは入札の執行日、随意契約の場合は見積書の提出のあった日)以前に当該建設業者と3ヵ月以上の雇用関係にあることが必要となります。

恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証、住民税特別徴収税額通知書等に記載された所属建設業者名及び交付日等により確認できることが必要です。

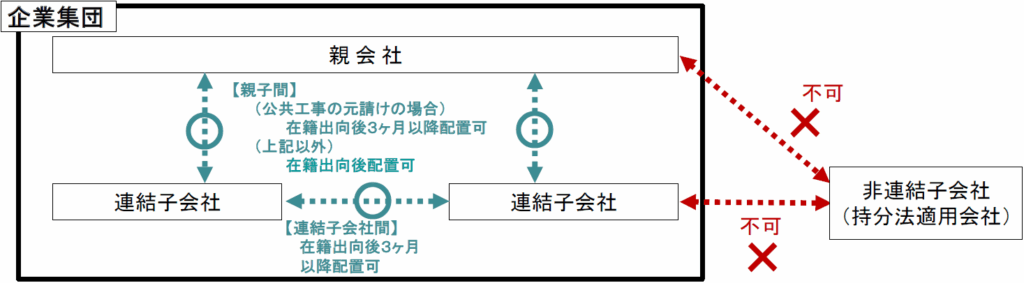

配置技術者の雇用関係(特例)「企業集団制度」

原則としては、上記のとおり配置技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。しかし、一定の場合に出向者でも配置技術者となれる取り扱いがあります。

2つの制度「3ヵ月後等配置可能型」と「即時配置可能型」がありますので、それぞれ確認していきましょう。 【通知:令和6年3月26日付け国不建技291号】

3ヶ月後等配置可能型

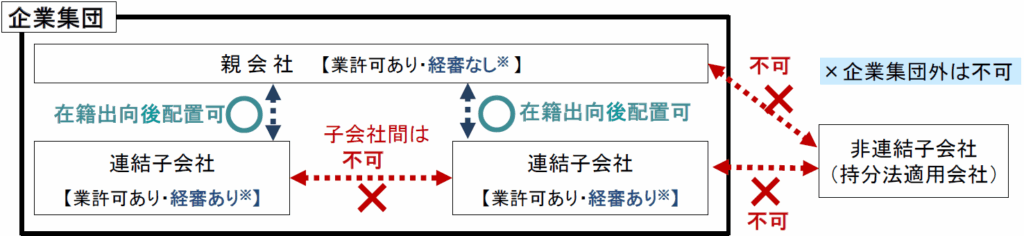

一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内において、親子間または連結子会社間の在籍出向者を配置技術者として置くことができる制度です。

3ヶ月後等配置可能型イメージ (出典:国土交通省)

認められる企業集団の要件

1)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団(注)であること

(注)この企業集団は、親会社が会社法第2条の会計監査人設置会社であり、会社法444条の連結計算書類を作成している企業集団が対象となります。

出向社員を配置技術者として設置するときの要件

以下の場合は、所属建設業者から入札の申込のあった日(※1)以前に出向先と3ヶ月以上の雇用関係が必要。

・「親会社とその連結子会社間」又は「連結子会社間」の出向社員に関し、国、地方公共団体及び公共法人等(※2)が発注する建設工事(「公共工事」という)における元請の監理技術者又は主任技術者

・「連結子会社間」の出向社員に関し、公共工事以外の工事における元請の監理技術者又は主任技術者及び全ての工事における下請の主任技術者

(※1)指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日、公共工事以外の工事で入札等を行わない場合には見積書の提出のあった日

(※2)公共法人等とは、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社

補足:3ヶ月の考え方及び兼務出向の取扱いについては、「入札の申込みのあった日等から数えて3ヶ月前の日」以降、継続的に当該出向先と雇用関係がある必要があります。

また、兼務出向(部分出向)契約による雇用関係がある期間は、上記3ヶ月には含みません。

整理すると以下のとおりケースにより配置可能な時期が異なります。

【3ヶ月後等配置可能型の配置可能時期の違い】

| 配置可能時期 | 企業集団 | 発注者 | 元請・下請 |

| 在籍出向後3ヶ月以降配置可 | 親会社⇔連結子会社間 | 国、地方公共団体及び公共法人等 | 元請 |

| 在籍出向後配置可(3ヶ月経つことなく) | 上記以外 | 元請・下請 | |

| 在籍出向後3ヶ月以降配置可 | 連結子会社⇔連結子会社 | 全て | 元請・下請 |

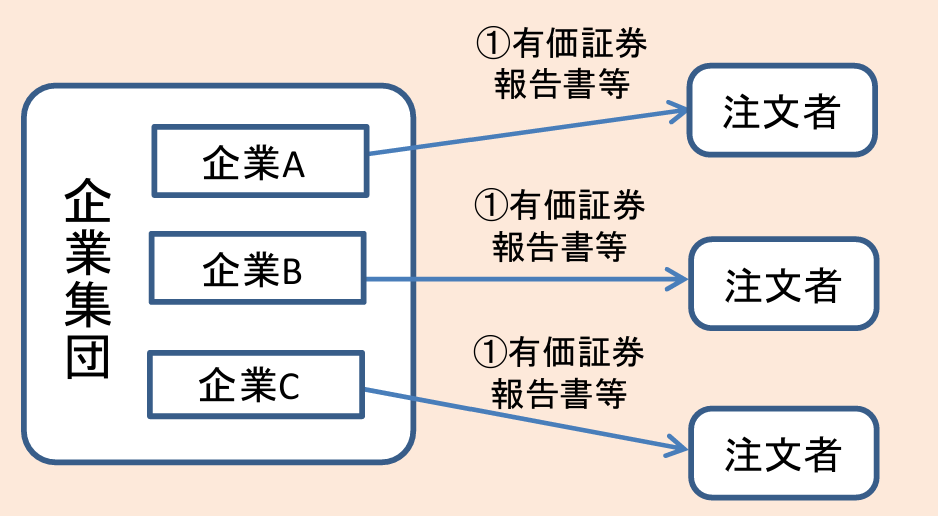

確認の流れ

個別工事において、企業集団内の各企業が一定の企業集団内の企業であること等の確認ができるようにしておき、必要に応じ注文者に関係資料の提出等を実施する必要があります。

事前の国土交通省の確認等は不要です。 (出典:国土交通省)

確認の詳細

確認の詳細

以下の書類により企業集団制度を活用していることを確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。(様式1-1)出向社員に関する証明について

なお、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくことが必要です。

1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類(健康保険被保険者証等)

2)出向であることを証する書類(出向契約書、出向協定書等)

3)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内の会社であることを示す以下の書類

①有価証券報告書により親会社及び当該連結子会社が確認できる場合:

有価証券報告書(親会社及び当該連結子会社が確認できる部分抜粋)

②①で確認ができない場合:

以下すべて

・事業報告書又は連結計算書類(親会社及び当該連結子会社が確認できる部分の抜粋)

・会計監査人による監査報告書(会計監査人が明示されている部分の抜粋)

③①及び②で確認ができない場合:

以下すべて

・有価証券報告書、事業報告書又は連結計算書類(親会社及び連結子会社数が確認できる部分の抜粋)

・連結子会社一覧(様式1-2参照)(様式1-2)連結子会社一覧

④①~③で確認ができない場合:

①~③の書類と同程度に客観性が確保されると判断される書類

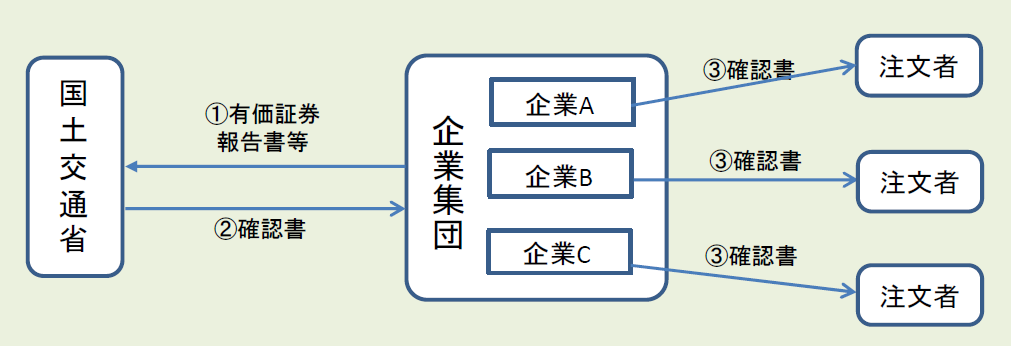

即時配置可能型

国土交通省土地・建設経済局建設業課長による確認を受けることにより、企業集団内において親会社とその連結子会社間の出向者を監理技術者等として置くことができる制度です。

即時配置可能型イメージ (出典:国土交通省)

※ 図では親会社が経審を受けていない場合を示しているが、親会社が経審を受けており、かつ、全ての連結子会社が経審を受けていない場合も認められます。

※ 図では親会社が経審を受けていない場合を示しているが、親会社が経審を受けており、かつ、全ての連結子会社が経審を受けていない場合も認められます。

認められる企業集団の要件

下記要件を満たしていることについて、国土交通省土地・建設経済局建設業課長による確認(有効期間3年※)を受けること

(※旧通知に基づき交付されている確認書のうち、有効期限が令和6年4月1日以降となっているものについては、交付済みの確認書に記載の有効期限に2年を加えた日までを有効期限とする。)

1)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団(注)であること

注:親会社が会社法第2条の会計監査人設置会社であり、会社法444条の連結計算書類を作成している企業集団が対象

(親会社を含めずに、子会社と孫会社で、子会社を申請会社として企業集団を構成することも可能_建設産業・不動産業:即時配置可能型における企業集団確認申請 - 国土交通省)

2)親会社及びその連結子会社が、建設業者(注)であること

注:建設業者とは建設業許可を有している者のことです。

3)2)の連結子会社が全て1)の企業集団に含まれる者であること

4)親会社又はその全ての連結子会社の、いずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること

5)親会社又はその連結子会社が、既に本通知(旧通知含む)による取扱いになっていないこと

出向社員を配置技術者として設置するときの要件

・当該出向先の会社が当該出向社員を監理技術者等として置く工事について、当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子会社又は当該親会社の非連結子会社が当該工事における下請負人になることはできない

確認の流れ

以下の流れにより事前に国土交通省土地・建設経済局建設業課長による確認を受ける必要があります。

①企業集団から国土交通省に企業集団確認の申請

②国土交通省から確認書を交付

③個別工事において、企業集団内の各企業が必要に応じ注文者に確認書の提出等を実施 (出典:国土交通省)

企業集団確認申請について

申請書提出から確認書の交付までに要する期間は、1~2ヶ月程度です。(新規・継続・変更いずれも同様)

確認書の有効期間は3年

その他「企業集団確認申請」方法の詳細及び様式等は、こちらをご覧ください。建設産業・不動産業:即時配置可能型における企業集団確認申請 - 国土交通省

確認の詳細

以下書類により企業集団制度を活用していることを確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。

なお、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくことが必要です。

1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類

2)出向であることを証する書面(出向契約書、出向協定書等)

3)企業集団確認書(国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課交付)

4)施工体制台帳等

(即時配置可能型で出向社員を監理技術者等として配置する建設工事について、当該企業集団構成会社又は当該親会社の非連結子会社が含まれていないことを確認する。)

3ヶ月後等配置可能型と即時配置可能型の違い

整理しますと主に以下のような違いがございます。

● 国土交通省へ事前の確認の有無

即時型では事前に国土交通省へ企業集団確認の申請が必要になります。

3ヶ月型ではこのような手続きは不要です。

● 配置可能時期

即時型では企業集団確認の有効期間中(3年間)は出向後配置可能です。

3ヶ月型では上記表(【3ヶ月後等配置可能型の配置可能時期の違い】)のように出向後3ヶ月後からの場合と出向後から配置が可能になる場合があります。

● 建設業許可有無の制限

即時型では親会社及び連結子会社が建設業者でありかつその子会社全てが企業集団に含まれている必要があります。つまり建設業許可を有する全ての子会社を含めた企業集団が条件を満たし、確認を受ける必要があります。なお、企業集団確認申請には企業集団を構成する全ての子会社の承認が必要となります。

3ヶ月型では建設業許可の有無は関係ありません。

● 経営事項審査有無の制限

即時型では親会社又はその連結子会社(その連結子会社が2以上ある場合には、それらのすべて)のいずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること。

3ヶ月型では経営事項審査の有無は関係ありません。

●下請負人の制限

即時型では企業集団を構成する親会社及び連結子会社が在籍出向社員を配置技術者として設置する場合には、当該企業集団を構成する親会社又は連結子会社又は当該親会社の非連結子会社が当該工事における下請負人になることはできません。

3ヶ月型では下請負人にかかる制限はありません。

【3ヶ月後等配置可能型と即時配置可能型の比較】

| 企業集団制度 | 国交省への確認 | 配置可能時期 | 建設業許可制限 | 経審制限 | 下請制限 |

3ヶ月後等配置可能型 | 不要 | 在籍出向後3ヶ月後以降 | なし | なし | なし |

即時配置可能型 | 必要 | 即時 | あり | あり | あり |

配置技術者と営業所技術者等(旧:専任技術者)の兼務について

ここからは、「営業所技術者等」と現場の配置技術者(主任技術者・監理技術者)の兼務についてご説明いたします。

営業所技術者等とは

建設業許可を有する営業所には、その許可業種に応じて必要な資格等を有する「営業所技術者等」を常勤させなければなりません。

2024年12月13日の改正により、これまでの「専任技術者」という名称から「営業所技術者等」という名称に変更されました。

なお、営業所技術者等には二種類あり、

一般建設業の場合は営業所技術者、特定建設業の場合は特定営業所技術者となります。

営業所技術者の「専任」とは(原則)

建設業法第7条第2号には次のようにあります。

その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。

また許可事務ガイドラインでは次のようにあります。

「専任」の者とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することを要する者をいう。

会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても営業所技術者等として取り扱う。ただし、次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱う。

① 住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者

③ 建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。)

④ 他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

このように営業所技術者等は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことが職務となっている為、所属営業所に常勤していることが原則となります。

営業所技術者と配置技術者の兼任について(例外)

営業所技術者等は所属営業所に常勤していることが原則だとすると、現場の配置技術者(主任技術者・監理技術者)にはなれないのでしょうか?

いえ、例外的に営業所技術者等が例外的に現場の配置技術者となれるケースがあります。

配置技術者の現場専任が必要かによって異なりますので、説明していきます。

以下の3つのケースで要件が異なります。

ケース1 配置技術者の現場専任が必要な場合

①所属する営業所で契約締結した工事であること

②兼ねる工事の現場数が1以下であること

③監理技術者又は主任技術者の兼務特例で示す①~⑦を満たしていること(2つの工事を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務できる場合「専任特例1号」を参照ください)

→この部分の要件は「専任特例1号」と同じです。

④当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

ケース2 配置技術者の現場専任が不要な場合 (現場専任の要否については、これまでの説明をご確認下さい)

①所属する営業所で契約締結した工事であること

③所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること※

③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

④当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

※近接に関して、距離等の一律の規定はありません。交通の便や地域性を踏まえて、適切にご判断いただく必要があります。また、管轄行政庁により判断が異なりますので、各窓口にご確認下さい。

ケース3 配置技術者の現場専任が不要だが所属する営業所と近接した工事現場でない場合

①ケース1の要件を全て満たすこと

その他混同しがちな用語の整理

これまで配置技術者(主任技術者・監理技術者)や営業所技術者等について説明してきましたが、似た用語で「専門技術者」「現場代理人」があります。 混同されがちですので説明致します。

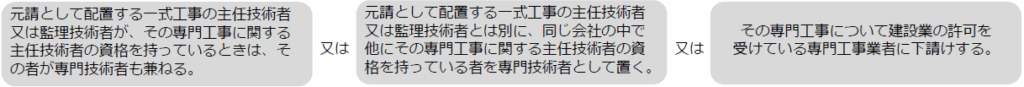

専門技術者とは

土木工事業や建築工事業の建設業者が、元請として一式工事を施工する場合で、その一式工事の中に他の専門工事も含まれているときは、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている者(⇒専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。

建設業法では、専門技術者について次のように定められています。

第26条の2 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

整理すると次のようなことです。 (出典:関東地方整備局)

補足:1項では、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合で、その工事に税込み500万円以上の専門工事(※)が含まれ施工する場合は、 専門技術者として、その専門工事の主任技術者としての資格を有する者を配置するか、又は当該専門工事の許可を有する下請業者に施工させれる必要がある旨が定められています。

2項では、一式工事以外の専門工事を施工する場合でも、その工事に税込み500万円以上の他の専門工事である附帯工事が含まれ施工する場合は、専門技術者として、当該付帯工事の主任技術者としての資格を有する者を配置するか、又は当該専門工事の許可を有する下請業者に施工させれる必要がある旨が定められています。

専門技術者の配置については、当該工事の配置技術者との兼任による施工、又は同じ会社の中で配置技術者とは別の者を配置し施工、又は当該専門工事許可を有する下請での施工のいずれでも可能です。

専門技術者の資格要件は、主任技術者や一般建設業許可の営業所技術者と同じです。

※専門工事とは、建設工事の種類29業種のうち、土木一式工事と建築一式工事以外の27業種のことをいいます。

現場代理人とは

請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人のことです。

施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者・監理技術者は、一定の資格や実務経験が必要ですが、現場代理人は資格要件は無く、全く別のものです。

建設業法では、現場代理人について次のように定められています。

(現場代理人の選任等に関する通知)

第19条の2 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。

このように建設業法では、現場代理人の選定は義務づけてはいません。

但し、契約上のトラブルを無くす為に、現場代理人を選定した場合には、その権限などについて、発注者に通知することを義務づけています。

なお、公共工事では、公共工事標準請負契約約款で常駐義務等を規定しています。

また、現場代理人と主任技術者、監理技術者及び専門技術者は、兼ねることができると規定しています。

その他、現場代理人の要件等は建設業法で規定されておりませんので、確認が必要な場合は各注文者への確認が必要です。

人物に関する用語の整理

混同しがちな人物に関する用語について整理いたしました。

【主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、連絡員、専門技術者、現場代理人、営業所技術者等、常勤役員等、直接補佐者、令3条使用人の比較】 (「-」は特に定め無し)

| 用語 | 配置場所 | 制度内容 | 要件 | 専任性 | 雇用形態 | |

| 主任技術者 | 工事現場 | 建設業者(許可業者)は、請け負った全ての工事現場に配置する必要がある | こちらをご覧ください 001619998.pdf | 4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の現場には専任が必要 個人住宅を除く多くの工事が対象 特例あり | 直接的かつ恒常的な雇用必要 特例あり | |

| 監理技術者 | 元請でありかつ、一時下請発注総額が税込5,000万(建築一式の場合は8,000万円)以上になる場合は、主任技術者に代え配置する必要がある | 上記表のとおり、一級等の資格を有する者が監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要 | ||||

| 監理技術者補佐 | 「専任特例2号」で配置が必要。 監理技術者の配置が必要な現場で、監理技術者の職務を補佐する者として専任で置いた場合は、当該監理技術者は他現場との兼務が可能(2現場まで) | 主任技術者の要件を有する者のうち、1級技士補の資格を持つ者 | 現場専任が必要 | |||

| 連絡員 | 「専任特例1号」又は「営業所技術者等の専任工事現場との兼任」の際に配置が必要。※他にも要件あり | 原則不要 土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者必要 | 不要 | 問わない 当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要である | ||

| 専門技術者 | 一式工事を施工する場合で他の専門工事が含まれている場合、又は専門工事を施工する場合でも附帯工事として他の専門工事が含まれている場合に、置く必要がある (他の専門工事が税込500万円未満の場合は不要) | 主任技術者、営業所技術者等と同じ | - | 直接的かつ恒常的な雇用 又は 下請負 | ||

現場代理人 | 請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人のこと | 不要 | 原則常駐必要 | 直接的かつ恒常的な雇用必要 | ||

| 営業所技術者等 「旧:専任技術者」 | 営業所技術者 | 営業所 | 一般建設業許可の要件 | こちらをご覧ください 001619998.pdf | 当該営業所に常勤必要 | |

| 特定営業所技術者 | 特定建設業許可の要件 | |||||

| 常勤役員等 「旧:経営業務の管理責任者」 | 建設業許可の要件 (特定・一般の区別なし) | こちらをご覧ください | 主たる営業所に常勤必要 出向者可能 原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない これらの判断基準により専任性が認められる場合には、出向社員も可能 | |||

| 直接補佐者 | 建設業許可の要件 (特定・一般の区別なし) 上記、常勤役員等のみでは経験要件を満たせない場合に必要 | |||||

令3条使用人 | 建設業許可の要件 (特定・一般の区別なし) 従たる営業所を設ける場合に必要 | 建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する 当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理する | 当該営業所に常勤必要 出向者可能 当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワーク(営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められる これらの判断基準により専任性が認められる場合には、出向社員も可能 | |||

まとめ

弊所でお取引いただいている事業者様の悩みの多くは、今、人手不足になります。 現場作業などの業務については、育成就労制度や特定技能制度による外国人の雇用や機械化等により対応する方法が多少ありますが、建設関係法令上定められている人員の配置には、それぞれ資格や要件が必要とされ、それを満たす人員の確保がとても困難になっています。

かたや、公共工事の入札には配置する人員の不足や条件が合わないこと等を理由に応募する業者が無く不調となるケースも多く出てきていると聞きます。

仕事はあるが要件を満たした配置技術者を配置出来ないので受注出来ないということです。 これでは発注者もインフラの整備に必要な工事を発注することが出来ず、私たちの生活にも少しづつ影響が出てきているように感じます。

国もこのような現状を踏まえ、近年多くの改正を行ってきました。

「配置技術者となり得る資格の拡大」、「配置技術者の専任を要する請負金額の緩和」、「特定建設業許可及び監理技術者配置が必要となる下請発注額の緩和」、「専任を要する配置技術者の兼任可能要件の緩和」、「配置技術者の雇用形態に関する緩和」、「許可要件である営業所技術者等の専任を要する現場配置技術者となれる要件の緩和」

少ない人員でも、実は、要件緩和により配置技術者となれる資格である者がいた。専任が必要な金額が変わっていたのかぁ。現場の兼任もこの要件なら満たせる。親子会社間だから出向者でも配置技術者に出来そう。営業所技術者でもこのエリアでの現場でこの要件なら配置技術者になれる。など。

良く確認すると、実はこれも使える、あれもこうすれば使える、などあるかもしれません。

色々な制度があり、混同されがちではございますが、このように今一度、制度を正しく理解していただき、貴社の社内ルール等を見直してみてはいかがでしょうか。

そのお役に立てれば幸いに存じます。

ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。