経審 工事経歴 失敗しない手順とポイント!

経営事項審査(以下、経審)は、公共工事の入札参加資格の要件となっており、格付け(ランク付け)の基準となっていることから、審査は厳密に行われます。

その為、申請書類の記載方法や提出する確認書類など細かいものが多く、準備に大変な労力が必要となります。

中でも最も大変な作業が工事経歴書の作成かもしれません。

それは、経審を受けない場合の工事経歴と異なり、経審用に定められたルールで工事経歴を作成する必要があることと、記載した経歴について確認資料(契約書等)を提示する必要がある為です。

また、工事経歴書自体も法令順守のポイントが詰まった書類になっている為、審査において違法性を指摘されることもあります。その為法令の知識も必要となります。

このようなことから、審査窓口から何度も補正を求められることは珍しいことではありません。

今回は、この経審用工事経歴書の作成について、ご説明させていただきます。

はじめて経審のご準備される方はもちろん、年に1度の作業で再確認したい方、人事異動により後任者への引継ぎ説明に困っている方など、ご参考にしていただければ幸いです。

経審用工事経歴のルール

経審を申請するには、以下の基準を満たした工事経歴書を提出する必要があります。

1.各業種ごとに、工事経歴書を作成する。

これは、経審を受けない場合でも同じです。

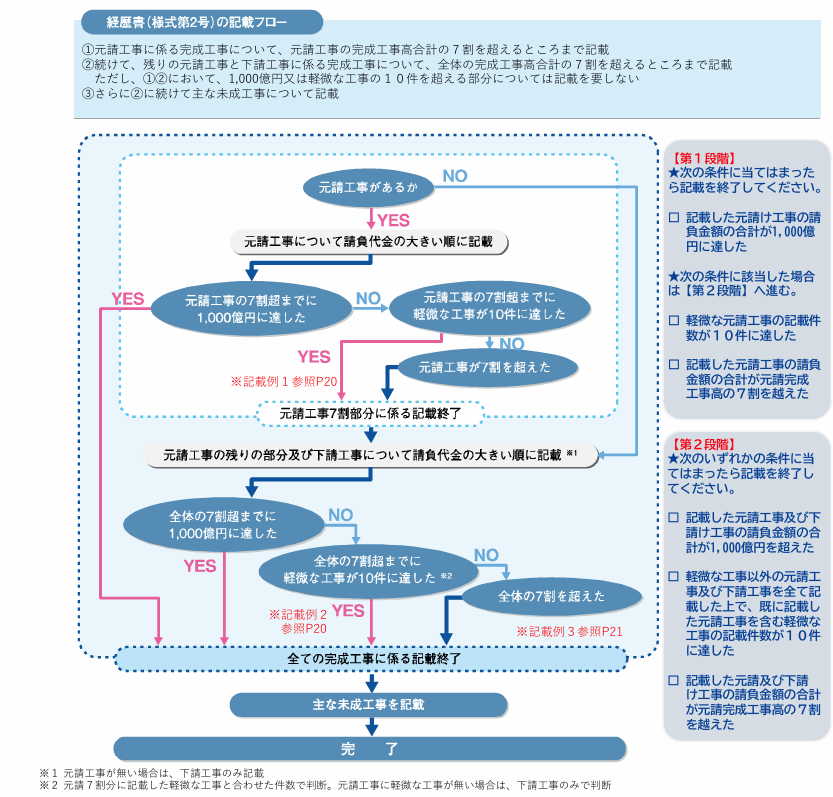

2.元請工事の記載に関するルール(次の2-A又は2-Bのいすれか)

2-A 各業種の元請の完成工事高の7割以上の経歴を金額の大きい順に記載する。

2-B 上記2-Aの元請の完成工事高の7割に到達までに、税込み500万円未満の経歴が10件に到達した場合は、そこまでの記載で可。

3.全体(元請含む)工事の記載に関するルール(次の3-A又は3-Bのいずれか)

3-A 上記2-A、Bの元請完成工事高分の経歴を含め、各業種の全体の完成工事高の7割以上の経歴を金額の大きい順に記載する

3-B 上記3-Aの全体の完成工事高の7割に到達までに、税込み500万円未満の経歴が10件に到達した場合は、そこまでの記載で可。

イメージ図 (出典:関東地方整備局)

準備の方法

それでは、具体的な準備の方法について、ご説明していきます。

最終的に上記の経審用工事経歴のルールに適合した工事経歴を作成出来れば良いので、いろいろな方法があるかと思いますが、なるべく無駄なく正確に出来る方法をご説明いたします。

手順も重要ですので、こちらに記載した順番に整理いただくことにより二度手間や見落としを防ぐことが出来ると思います。

また、各手順で抑えるべきポイントを説明しております。適正な工事経歴書を作成するためには、法令の知識も必要となり違法性が疑われる記載が無いかなど事前に確認していただくことなども必要となりますのでご留意ください。

手順① 基本となるデータベースを用意する

工事経歴書(様式第二号)には、記載事項が定められています。

(注文者、元請・下請の別、工事名、現場市区町村名、配置技術者、請負金額、工期など)

これらの情報を一年分まとめて整理するのは、担当者にとって大変な労力が必要となります。

また、適正な決算変更届、経審を行う上でも日頃から工事経歴の基本となるデータベースを作成しておくことをお勧めいたします。(ポイント!)

建設業法40条の3には帳簿の保存義務がありますので、その作成保管と合わせて、工事経歴のデータベースを作成しておくと良いでしょう。

営業所が多い会社などは、営業所ごとにこの作業を行い、決算変更届・経審時に、本社のご担当者がこのデータを集計することにより、適正かつ合理的な準備を進められるかと思います。

工事経歴データベースの参考様式(Excel)と建設業法第40条の3に基づく帳簿(Excel)を添付しておきますので、ご活用下さい。

工事経歴データベース(Excel)(参考様式)

建設業法第40条の3に基づく帳簿(Excel)(参考様式)

手順② 完成工事高の確認

A.対象事業年の完成工事高を確認する

工事経歴に記載する必要がある案件は、対象事業年度の完成工事高に計上された案件となります。

また、上記「経審用工事経歴のルール」にあるとおり、完成工事高の7割以上の経歴記載が必要となる場合がある為、対象事業年度の完成工事高を把握する必要があります。

完成工事高を確認する際、貴社の完成工事高の計上基準が「工事完成基準」か「工事進行基準」かを確認します。(ポイント!)

この2つの基準を簡単に説明しますと、

工事完成基準とは、工事完成時の事業年度に売上を計上する基準、

工事進行基準とは、工事の進行に合わせて、複数の事業年度に分けて売上を計上する基準です。

工事完成基準を採用している場合、基本的には対象事業年度内に完成している工事の請負代金の合計が総完成工事高と一致すると思いますが、工事進行基準を採用している場合は、工期が複数の事業に渡っている場合、対象事業年度に計上した売上を確認する必要があります。

作業としては、上記①の工事経歴データベースの工期をチェックし、着工が対象事業年度の開始日より前のものと完成が対象事業年度の決算日より後のものをチェックします。(ポイント!)

これらに該当する案件については、契約全体の請負代金と工事進行基準により対象事業年度に計上した請負代金とで異なる可能性がありますので、それぞれ分けて記載すると良いでしょう。その為、上記①の工事経歴データベースには、請負代金(契約全体)の欄と工事進行基準請負代金の欄を設けておいた方が良いです。

工事進行基準を採用している場合は、この工事進行基準請負代金の合計が総完成工事高と一致することになります。

B.兼業事業売上高を確認する

次に、業務の内容的に完成工事高にならない案件を確認します。

そもそも完成工事高として計上できるのは、内容が工事請負であるものです。

例えば、材料の売買、調査業務の委託や委任、雇用や常用は工事請負にはあたりません。(ポイント!)

その為、このような業務が工事経歴データベースに計上されている場合は工事経歴から外し、その売上高を兼業事業売上高として計上する必要があります。

兼業事業売上高がある場合は、財務諸表の損益計算書に完成工事高と分けて兼業事業売上高を計上する必要があります。

ここで注意なのが、もし兼業事業売上高に該当する案件を完成工事高として計上したまま財務諸表を作成し決算変更届出と経営状況分析申請を行い、その後、経審の審査において工事経歴書中に兼業事業売上高に該当する案件がある旨を指摘された場合、決算変更届の工事経歴書(様式第二号)と直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)の訂正届出を行う必要があると共に、経営状況分析も修正する必要がある為、再申請を行うことになってしまいます。その後、補正した内容で経審を申請することになります。(ポイント!)

このような事になってしまいますと、余計に時間と労力を余計に費やすことになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

このようにAとBの確認を行い、正しい完成工事高が整理出来ます。

手順③ 業種を分類する

次に各経歴を建設業29業種ごとに分類しましょう。

この作業は、経審の準備段階で行うというより、手順①でご説明した、工事経歴のデータベースを作成する際に、日頃から記入して置いた方が良いでしょう。(ポイント!)

経審担当者が件名などを見ながら経審時に全ての経歴の業種を確認するのは大変労力がかかります。また件名からでは正確な業種判断が難しく工事担当者に確認を行ったりしなくてはなりません。

日頃から工事経歴のデータベースを社内で共有し、工事担当者や営業担当者が業種等の入力を行うのも良いでしょう。

これにより、建設業29業種の区分についての意識が高まり、無許可業種の受注や無資格者の現場配置技術者の配置などの抑制に繋がるかもしれません。

各業種の説明については、「建設業の業種区分について」をご参照下さい。

また、複合的な工事でどの業種か迷う場合は、「附帯工事の考え方について」もご参考にして下さい。

手順④ 元請・下請を分類する

上記「経審用工事経歴のルール」にあるとおり、元請7割や全体7割などの経歴記載が必要な為、業種ごとの元請売上と下請売上を把握する必要があります。

また、工事経歴書(様式第二号)と共に提出が必要となる直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)には、業種ごとの合計金額および公共元請、民間元請、下請の内訳金額を記載する必要があります。

その為、あらかじめ元請・下請の分類をする際も、公共元請・民間元請・下請に分けて分類しましょう。(ポイント!)

公共工事について分かりづらい場合は、「公共工事となる発注者一覧」をご参考になって下さい。

手順⑤ 工事経歴に記載が必要な経歴を確認する

工事経歴に記載が必要な経歴は、全件ではなく(一部例外あり)、上記「経審用工事経歴のルール」にあるとおり、必要な経歴を記載すれば足ります。

これまでの①~④の作業で、各業種の全体売上と元請売上が把握出来たと思いますので、それを元に、次の手順で記載が必要な経歴をチェックしましょう。手順が大事です!

エクセルのフィルターや並べ替え機能で行うと良いです。(ポイント!)

Ⅰ 売上順に経歴を並べ替える。

Ⅱ チェックしようとする業種でフィルターをかける。

→ これでフィルターをかけた業種で売上順になっている。

Ⅲ Ⅱの状態でさらに元請(公共元請・民間元請)でフィルターをかける。

→ これでフィルターをかけた業種・元請で売上順になっている。

Ⅳ Ⅲの状態で請負代金(工事進行基準の場合は工事進行基準請負代金)の大きいものから、当該業種の完成工事高の7割に以上になるまでの案件をチェックします。もし7割到達前に税込み500万円未満の経歴が10件に達した場合は、そこまでチェックします。

→ このチェックした経歴が当該業種の元請7割又は500万円未満10件として工事経歴が必要な経歴となります。

Ⅴ Ⅱの状態に戻り、今度は元請・下請を含めた当該業種全件が表示された状態にします。

Ⅵ Ⅴの状態で請負代金(工事進行基準の場合は工事進行基準請負代金)の大きいものから、当該業種の完成工事高の7割に以上になるまでの案件をチェックします。もし7割到達前に税込み500万円未満の経歴が10件に達した場合は、そこまでチェックします。なお、既にⅣでチェックした経歴はチェック不要です。

→ このⅣとⅥでチェックした経歴が当該業種の元請と全体の7割又は500万円未満10件として工事経歴が必要な経歴となります。

Ⅶ 記載順ですが、優先的にまずⅣの元請分から記載します。続けてⅥの全体分を記載します。なお、Ⅳの元請分でⅥの全体分を網羅した場合はⅣの元請分のみの記載ということになります。

手順⑥ 契約書等の提出が必要な案件を整理する

工事経歴書に記載する経歴をまとめたら、次に確認書類として提出が必要な契約書等の準備をしましょう。

この段階で確認することにより、全工事経歴ではなく契約書等の提出が必要な工事経歴に絞って確認することが出来ます。(ポイント!)

手順①で「工事経歴データベース」に日頃から情報を入力することをお勧めしましたが、この契約書等も同様に日頃から準備して置くことが必要です。

建設業法19条では契約書(又は基本契約書+注文書+注文請書又は基本契約約款+注文書+注文請書のいずれか)を交付し契約を締結することが定められており、また建設業法施行規則第26条第2項では帳簿の添付書類として契約書を保存することが定められています。その為、経審を受ける受けないにかかわらず、契約書は保存されていなければなりません。

経審を受ける場合は、特に金額の上位案件については、分かりやすく整理しておくと良いでしょう。

例えば、上記①~⑥の整理を行い工事経歴書を作成し、提出が必要な上位案件の契約書を集めようと思っても、見つからない、注文請書しか無い、など確認書類が無ければ、申請時に経歴として認められない為、経歴を削除しなければならないこともあります。このような事になると再度工事経歴書を修正する必要があると共に、経歴削除となった金額分、経審の点数が下がってしまうこともあります。

このようなことが無いように、日頃から契約書等の整理をしておくと共に、経審準備の際に提出が必要な契約書等が不備無く備わっているか確認しましょう。

確認書類として提出が必要な契約書等については、各審査行政庁によって、その件数や認められる契約書等の種類が異なりますので、申請する行政庁(許可行政庁)の手引き等をご確認下さい。

(例)

関東地方整備局:各業種全体経歴の請負代金上位3件分 契約書又は注文書+注文請書

東京都:各業種元請経歴の請負代金上位3件分 契約書又は注文書(注文請書無くても可)又は請求書+入金確認

手順⑦ 配置技術者を確認する

最後の手順です。

これまでの作業で、工事経歴に記載する案件が確定し、確認書類が正しくあることも確認しました。 この段階で各案件の配置技術者(主任技術者・監理技術者)に問題が無いか確認しましょう。

この段階で確認することにより、全工事経歴ではなく記載が必要な工事経歴に絞って確認することが出来ます。(ポイント!)

こちらも工事経歴作成時に各工事について配置技術者を確認するのではなく、手順①でお勧めした「工事経歴データベース」等に日頃から情報を入力しておき、そこから抽出できるようにしておきましょう。

理由としては、配置技術者に関しては、「現場の専任」、「雇用形態」、「主任技術者・監理技術者の区分け」、「資格・実務経験」など細かい規定が多くありますが、これらの規定は工事経歴に記載する際の注意というわけではなく、法令上定められた運用上のルールです。

誤認されやすい規定や改正も多いことから誤って運用されている場合もあり、最悪行政処分の対象となりますので注意が必要であるからです。

その為、日ごろから工事経歴データベースなどを活用し、工事ごとの配置技術者を入力・確認して置くことにより、配置技術者が適法に配置できているかをチェックし、貴社の法令順守につなげていきましょう!

配置技術者に関する法令は近年多くの改正がありました。

こちらのページで整理しておりますので、ご参考にして下さい。

配置技術者に関する取扱い総まとめ! 2025版

まとめ

いかがでしたでしょうか。

経審用の工事経歴書は、申請業種の加点に影響するだけでなく、法令順守の確認にもつながるものです。

手順やポイントを理解できていないと膨大な時間と労力を費やすことになるだけでなく、希望する入札格付けに届かなかったり、違法性のある経歴について行政庁から指導を受けることなどもあり得ます。

今回ご説明した手順とポイントをご参考にしていただき、貴社の適正な経審手続きと入札格付け及び工事の受注並びに法令順守についてお役立ていただければ幸いです。